Artigo

Frank Proporino

Nas últimas décadas, os serviços penitenciários em todo o mundo têm caminhado constantemente para uma maior aceitação da prática baseada em evidências (PBE). O pessimismo de que “nada funciona” foi praticamente abandonado e a maioria das jurisdições penitenciárias afirmaria que está pelo menos tentando implementar a PBE. É claro que há desafios contínuos em algumas regiões do mundo, onde os recursos são limitados para atender até mesmo às necessidades mais básicas (PRI, 2023). No entanto, mesmo em algumas dessas partes do mundo, vemos tentativas sérias de adotar a PBE (Nafuka & Kake, 2015).

Muito do que hoje aceitamos como as PBE decorrem de uma elaboração do paradigma RNR, uma estrutura bem pesquisada que tem orientado o projeto de esforços de reabilitação nos últimos 30 anos. Em termos simples, o modelo nos diz que devemos avaliar os tipos certos de coisas (ou seja, fatores de risco e necessidades criminogênicas), fazer os tipos certos de coisas para lidar com esses fatores criminogênicos (ou seja, oferecer intervenções bem projetadas, principalmente do tipo TCC), fazer essas coisas com as pessoas certas (ou seja, as de maior risco) e fazer essas coisas da maneira certa (ou seja, de forma envolvente para que os indivíduos respondam).

É inegável que o paradigma da RNR ajudou as instituições penitenciárias a se tornarem mais estruturadas, organizadas e focadas na tentativa de reduzir a reincidência. Ao mesmo tempo, porém, o sucesso que tivemos na implementação de PBEs, seja no contexto prisional ou na comunidade com indivíduos sob supervisão, pode, na melhor das hipóteses, receber uma pontuação mista. Sabemos que os órgãos penitenciários enfrentam desafios significativos quando tentam oferecer “reabilitação” em ambientes ou em circunstâncias que, muitas vezes, atuam para mitigar o impacto de seus esforços. De

muitas maneiras, a influência de fatores de regime nas prisões e alguns modos ou estilos de supervisão na comunidade podem facilmente bloquear ou anular a influência de nossas PBEs.

Há evidências consideráveis, por exemplo, de que a experiência da prisão pode, na verdade, aumentar a probabilidade de reincidência (Loeffler & Nagin, 2022), assim como a experiência da supervisão na comunidade (McNeill, 2018). As agências penitenciárias podem apontar para várias PBEs que introduziram, mas o pacote de ferramentas e práticas que implementaram ainda pode não ter conseguido criar uma experiência geral de “reabilitação”.

Foram feitos esforços para descrever a experiência do “controle custodial” que impomos aos indivíduos (por exemplo, Crewe, 2011 e suas metáforas de profundidade, peso e aperto), mas identificar os mecanismos precisos em jogo que permitem que alguns indivíduos se tornem mais pró-sociais enquanto estão na prisão ou durante o curso de sua sentença comunitária continua sendo muito difícil (Crewe & Ievins, 2020; Maier & Ricciardelli, 2022; Maruna & Lebel, 2012; Mears et al., 2015).

O quebra-cabeça primordial e ainda sem resposta é como podemos administrar uma prisão ou gerenciar uma sentença comunitária como um processo de “desistência assistida” (De Vel Palumbo et al.; Villeneuve et al., 2021), em que a forma como tratamos os indivíduos e respondemos às suas questões e preocupações leva a uma experiência positiva que pode ajudá-los a optar por reconstruir suas vidas.

A evolução de nossa compreensão das PBEs implica ir além de sua aplicação estereotipada (por exemplo, avaliar – prescrever – intervir). Ela deve nos obrigar a considerar todos os possíveis “mecanismos de influência” que podem incentivar e apoiar a desistência (por exemplo, não apenas intervenções, mas fatores sociais e interpessoais, atividades, características ambientais, envolvimento da família… etc.).

Nas últimas décadas, a liberdade condicional em muitas partes do mundo tem se movido constantemente (mesmo que a contragosto) em direção a uma abordagem de vigilância focada no risco que, em geral, tornou a liberdade condicional menos eficaz (Porporino, 2023). Os líderes e estudiosos da liberdade condicional agora estão pedindo uma mudança que faria com que a liberdade condicional se aproximasse de sua intenção original de dar a indivíduos desfavorecidos e descontentes uma chance de reformular suas vidas (ou seja, “aconselhar, fazer amizade e ajudar”). Um novo grupo de defesa de líderes de liberdade condicional nos EUA resumiu bem essa aspiração: “… pedimos que a liberdade condicional seja substancialmente reduzida, menos punitiva e mais esperançosa, equitativa e restauradora”.

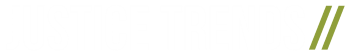

Da mesma forma, ao argumentar sobre como podemos tornar a experiência prisional mais reabilitadora, o foco agora está cada vez mais em como criar “culturas reabilitadoras” em vez de apenas introduzir práticas reabilitadoras. A falecida Dra. Ruth Mann, uma acadêmica e profissional altamente respeitada das prisões do Reino Unido, descreve esse tipo de cultura como “não necessariamente a mesma coisa que uma cultura feliz, e certamente não uma cultura suave.

É mais do que a cultura social da prisão; inclui a filosofia da prisão e a adequação ao propósito em relação à redução da reincidência” (pp.244). Mann (2019) descreve 7 características principais das culturas de reabilitação, incluindo a importância abrangente da “liderança de reabilitação” para garantir que essas características sejam bem desenvolvidas e sustentadas (consulte o Diagrama nº 1).

E tudo isso nos leva à questão de como chegaremos lá. Como podemos fazer com que os nossos métodos de “controle custodial” (ou seja, prisão e liberdade condicional) não sejam apenas eficazes no controle (para servir à segurança pública), mas também eficazes para estimular e apoiar os indivíduos a desistirem (o que também serve à segurança pública)? Quais são algumas das questões centrais que precisam ser tratadas?

Em primeiro lugar em importância, a meu ver, está o fato de que o sistema penitenciário precisa cuidar melhor de seus funcionários se quisermos que eles, por sua vez, adotem um ethos mais atencioso e solidário. As evidências demonstram de forma convincente que tanto os funcionários do sistema penitenciário comunitário quanto os institucionais podem cair facilmente na fadiga da compaixão, sentindo-se sobrecarregados, exaustos, desvalorizados e desnecessariamente sobrecarregados e confusos pelas culturas gerencialistas e de prestação de contas altamente monitoradas que criamos (Norman e Ricciardelli, 2022).

Há sérias consequências para o bem-estar mental e emocional, e há evidências de que quanto maior o tempo de permanência da equipe no emprego, pior é a situação. Mesmo no Canadá, onde nossas proporções de pessoal são mais razoáveis, as taxas de preocupações com a saúde mental relatadas têm se mostrado preocupantemente altas tanto para os funcionários de agências de execução de medidas não privativas de liberdade quanto para os que trabalham em ambientes de custódia (Ricciardelli et al., 2019).

O trabalho penitenciário tornou-se uma carreira que pode não ser mais vista como especialmente gratificante para indivíduos com qualquer semelhança com a orientação de serviços humanos. Em vez disso, pode atrair indivíduos com inclinação punitiva. A preocupação com o bem-estar e a moral dos funcionários tornou-se uma questão crítica no mundo penitenciário, e precisamos começar a nos esforçar seriamente para responder ao impacto emocional do trabalho em nossa área, compreendendo e eliminando suas causas e dando a esse trabalho o respeito que ele merece como uma vocação de serviço humano exigente, multifacetada e multitarefa, e não apenas um trabalho a ser enfrentado.

A propósito, acredito que isso se aplica independentemente de estarmos falando do agente de liberdade condicional na comunidade, do assistente social ou psicólogo que trabalha em nossas prisões, ou do professor, instrutor de loja, enfermeiro, gerente de caso ou agente penitenciário. Em um verdadeiro mundo de PBE, todos eles deveriam estar comprometidos com a mesma missão de ajudar a mudar a situação dos desmotivados e descontentes.

Parte de dar ao trabalho penitenciário o respeito que ele merece implica dar aos funcionários uma opinião significativa sobre como gerenciamos e mudamos a natureza de seu trabalho. Não é de surpreender que a equipe da linha de frente interprete e modifique naturalmente a política e a prática em seu próprio “mundo real”, de acordo com seus próprios valores e suposições pessoais. Precisamos aprender a administrar o fato de que muitas dos nossas PBEs atuais podem ser facilmente mal aplicadas, aplicadas superficialmente ou até mesmo aplicadas de forma contraproducente. Os elementos podem estar lá, mas a substância geralmente está faltando. Por exemplo:

selecionar e pesar as informações que confirmam suas visões particulares do risco, e com a falta de

percepção da causalidade que leva a soluções simplistas para o gerenciamento do risco;

perpetuar o preconceito e a desvantagem em vez de corrigi-los;

para punir a não conformidade em vez de atender a uma necessidade real;

habilidades significativas do facilitador;

de um foco na qualidade dos relacionamentos; as interações acabam ocorrendo principalmente em

torno de questões processuais, aplicação de regras, preenchimento de papelada e entrada de dados;

fé na relevância da PBE para o indivíduo desafiador, resistente ou indiferente… eles precisam de uma

rédea curta… e, assim, os funcionários voltam rapidamente para um estilo diretivo e autoritário para

recuperar o controle!!!

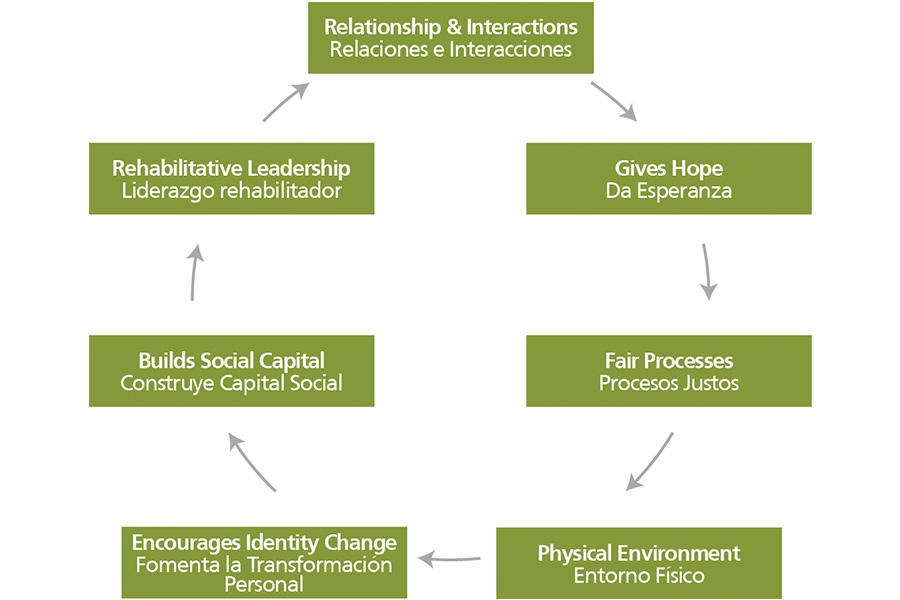

Cada estrutura prática que mostro como uma parte do elefante tem seu próprio foco e características particulares, mas não há necessidade de ver essas estruturas como se trabalhassem em concorrência. Integração significa que não se deve adotar uma abordagem única e, em seu lugar, adota-se o pluralismo de modelos para permitir que a mudança ocorra e para entender o que pode iniciá-la, direcioná-la, sustentá-la e, finalmente, consolidá-la.

Para ilustrar rapidamente o que quero dizer, a RNR certamente nos oferece uma explicação direta e convincente dos principais fatores de risco dinâmicos que precisam mudar, mas não nos dá muita especificidade ou clareza sobre o “como” da mudança. A Teoria da Autodeterminação é considerada fundamental na psicologia para explicar o que está por trás da motivação para a mudança, em que um senso de competência, autonomia e relacionamento é o que alimenta o processo de mudança e, em seguida, apoia a persistência. Isso é totalmente consistente com os princípios da Criminologia Positiva, que sugere que devemos nos concentrar mais no que pode ser emocionalmente edificante para os indivíduos em vez de desanimador.

Há evidências, por exemplo, de que a influência do risco criminogênico começa a diminuir com o surgimento de emoções positivas como otimismo, esperança, autoeficácia e flexibilidade psicológica (Woldgabreal et al., 2016). Paradigmas orientados para a força e os valores, como o GLM, enfatizam de forma semelhante a agência e um relacionamento colaborativo com o indivíduo que pode incentivá-lo a se esforçar para atingir as metas primárias que proporcionam a todos nós algum senso de satisfação e bem-estar na vida. A teoria da desistência nos lembra que o caminho para encontrar motivos para a mudança é individualizado, que a mudança de identidade não é um processo linear, que alguns contratempos são inevitáveis e que tentar forçar a mudança é contraproducente.

A Justiça Restaurativa defende a reparação moral como um fator fundamental para apoiar a desistência, o que o paradigma da desistência chama de satisfação da necessidade de redenção. E, por fim, há agora um reconhecimento crescente do que foi chamado de nossa “obrigação residual” em correções para lidar com as desigualdades, a marginalização e o impacto do trauma, o que implica uma estrutura de prática particularmente especializada e baseada no conhecimento.

As estruturas de prática funcionam como mapas conceituais que oferecem perspectivas distintas, mas complementares (Ward & McDonald, 2022). Cada uma delas tem seu próprio conjunto de valores e princípios fundamentais, e várias estruturas podem ser aplicadas a um determinado indivíduo para lidar com as complexidades e os desafios de sua forma particular de sair do crime. Mas, no final das contas, a forma como buscamos a PBE deve significar que todos os nossos processos, procedimentos, políticas, programas, vínculos com a comunidade, valores da agência e modos de interação com os indivíduos devem ser consistentes com TUDO o que sabemos sobre o processo de mudança humana e, em particular, sobre a desistência do crime.

É claro que a prática penitenciária deve se basear em evidências, mas também deve contar com bom senso e sensibilidade; bom senso na forma como incorporamos uma ampla gama de evidências no projeto e na prestação de nossos serviços aos infratores e sensibilidade na forma como fazemos a mudança gradualmente, mas de forma constante, em vez de forçá-la e moldá-la dentro de intervenções com tempo limitado (Porporino, 2010). Isso não é fácil de fazer nem para as agências penitenciárias nem para a equipe individual, mas o bom trabalho penitenciário não é fácil de fazer e se tentarmos torná-lo mais fácil, não funcionará.

Referências

Carleton, R.N.; Ricciardelli, R. et al. (2020). Provincial Correctional Service Workers: The Prevalence of Mental Disorders. Int. J. Environ. Res. Public Health. 17 (7), 2203.

Creavin, A., Murphy, N., Regan, E. (2022). Young men’s experience of psychological formulation as a part of a Case Planning Initiative in the Irish Prison Service. Advancing Corrections, Vol. 2, 80-90.

Crewe B (2011) Depth, weight, tightness: revisiting the pains of imprisonment. Punishment & Society, 13(5): 509–529.

Crewe, B., & Ievins, A. (2020). The prison as a reinventive institution. Theoretical Criminology, 24(4), 568–589.

De Vel-Palumbo, M., Halsey, M. & Day, A. (2023). Assisted desistance in correctional centres: From theory to practice. Criminal Justice & Behavior, Vol. 50, No. 1, 1623-1642.

Lewis, S. (2016). Therapeutic Correctional Relationships: Theory, Research and Practice. London: Routledge.

Loeffler, C. E., & Nagin, D. S. (2022). The impact of incarceration on recidivism. Annual Review of Criminology, 5(1),133–152.

Maier, K., & Ricciardelli, R. (2022). “Prison didn’t change me, I have changed”: Narratives of change, self, and prison time. Criminology and Criminal Justice, 22, 774–789.

Mann, R., E. (2019). Rehabilitative culture Part 2: An update on evidence and practice. Prison Service Journal, 244, pp 3-10.

Maruna, S., & Lebel, T. (2012). The desistance paradigm in correctional practice: From programmes to lives. In F. McNeill,P. Raynor, & C. Trotter (Eds.), Offender supervision (pp. 65–87). Routledge.

McNeill F. (2018). Pervasive Punishment: Making Sense of Mass Supervision. Bingley: Emerald Publishing.

McNeill, F., & Schinkel, M. (2016). Prisons and desistance. In Y. Jewkes, J. Bennett, & B. Crewe (Eds.), Handbook on prisons (pp. 607–621). Routledge.

Mears, D. P., Cochran, J. C., & Cullen, F. T. (2015). Incarceration heterogeneity and its implications for assessing the effectiveness of imprisonment on recidivism. Criminal Justice Policy Review, 26(7), 691–712.

Nafuka, N., & Kake, P. (2015). Implementation of the Offender Risk Management Correctional Strategy (ORMCS): From a punitive to a rehabilitative approach. Southern African Journal of Criminology, no.1/2015,101-113.

Norman, M., & Ricciardelli, R. (2022). Operational and organisational stressors in community correctional work: Insights from probation and parole officers in Ontario, Canada. Probation Journal, 69(1), 86-106.

Porporino, F. (2010). Bringing Sense and Sensitivity to Corrections: from Programs to ‘Fix’ Offenders to Services to Support Desistance In Brayford,J., Cowe F., & Deering,J. (Eds.) What Else Works? Creative Work with Offenders. London: Willan Publishing .

Porporino, F. (2022) Can Less Correctional Control Give Us More Public Safety: Working to Make Community Options More Effective. Invited Opening Address, Fifth World Congress on Probation and Parole, Ottawa, Canadian Community Justice Association.

Prison Reform International, (2023). Global Prison Trends 2023.

Raynor, P., Ugwudike, P., & Vanstone, M. (2014). The impact of skills in probation work: A reconviction study. Criminology & Criminal Justice, 14(2), 235-249.

Ricciardelli, R. et al. (2019). Correctional work, wellbeing, and mental health disorders. Advancing Corrections Journal, 8, 53-69.

Ugelvik, T. (2022). The transformative power of trust: Exploring tertiary desistance in reinventive prisons. The British Journal of Criminology, 62(3), 623–638.

Viglione, J. (2019). The risk-need-responsivity model: How do probation officers implement the principles of effective intervention? Criminal Justice and Behavior, 46(5), 655–673.

Villeneuve, M.-P., F-Dufour, I., & Farrall, S. (2021). Assisted desistance in formal settings: A scoping review. The Howard Journal of Crime and Justice, 60(1), 75–100.

Ward, T., & McDonald, M. (2022). Practice Frameworks in the Correctional Domain: How Values Drive Knowledge Generation and Treatment. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 66(9), 1001-1016.

Woldgabreal, Y., Day, A., & Ward, T. (2016). Linking positive psychology to offender supervision outcomes: The mediating role of psychological flexibility, general self-efficacy, optimism, and hope. Criminal Justice and Behavior, 43(6), 697–721.

Frank Porporino é Ph.D. em psicologia clínica e tem quase 50 anos de carreira no setor penitenciário como profissional de linha de frente, gerente sênior, pesquisador, educador, instrutor e consultor. Frank promoveu a prática baseada em evidências ao longo de sua carreira e suas contribuições foram reconhecidas com prêmios de várias associações, incluindo a ACA, ICCA, Volunteers of America e International Corrections and Prisons Association (ICPA). Atualmente, ele é editor da nova revista do ICPA voltada para profissionais, Advancing Corrections, presidente da Rede de P&D do ICPA, membro do Comitê Consultivo de Transferência de Práticas do ICPA e membro do Conselho e secretário da ICPA-América do Norte.